-

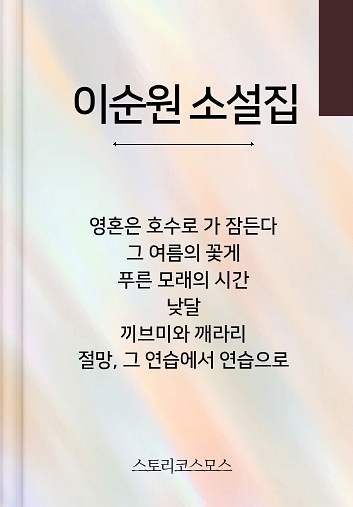

선택안함이순원 소설집 이순원

HOME

HOME춘천에 ‘캠프 페이지’라는 미군부대가 있던 시절의 이야기다. 서울에서 춘천으로 가는 열차 안에 캠프 페이지의 미군들을 상대로 한 한국어 강사가 탔다. 그리고 다른 미군부대에서 근무하던 한국인 사병(카투사)이 미군들과 문제를 일으켜 미군부대에서 쫓겨나 한국부대로 전속을 가는 사병이 같은 자리에 앉았다. 이들은 과연 목적지까지 어떤 대화를 나눌까.

“그냥 가기 뭣한데 술 한잔 할랍니까?”

나는 대답 대신 난처한 얼굴을 지어 보였다.

“술 할 줄 모릅니까?”

“누굴 좀 만날 일이 있습니다.”

“한두 잔 하는데 표가 날라구요.”

“그래도 예의를 차려야 할 자리라서요.”

“뭐 임금님 만날 일이라도 있습니까?”

“그런 건 아니지만.”

그때 카투사가 시트에서 발을 내리며 말했다.

“술이라면 저하고 한잔 합시다.”

그는 모자를 뒤통수 쪽으로 걷어 올렸다. 아침부터 단단히 술에 전 얼굴이었다.

“어디까지 가십니까?”

사내는 내게 그랬던 것처럼 카투사에게 물었다. 카투사도 ㅊ시까지 간다고 했다. 사내는 다시 산판장에 대한 이야기를 늘어놓았다. 아까보다 한결 신이 난 듯했다. 홍익회 판매원이 수레를 끌고 오자 사내는 소주 두 병과 종이컵, 가미한 오징어포를 집었다. 그 사이 카투사가 계산을 했고, 그것 때문에 두 사람은 잠시 옥신각신했다.

“내가 산 술 내가 계산을 해야지요.”

“계산이야 누가 한들 무슨 상관입니까?”

“그래도 기분이 그렇지 않다 이거지요. 자, 받아요.”

사내가 우격다짐으로 내미는 돈을 카투사가 간곡하게 거절했다.

“됐습니다. 술이나 마십시다.”

“좋아요. 그럼 다음번엔 내가 사는 거요. 까짓 거 이거 두 병으로 어디 반인들 가겠습니까?”

사내는 소주병 뚜껑을 껌처럼 납작하게 씹어 뱉었다. 잔은 먼저 카투사에게로 갔고, 이야기는 다시 산판장으로 넘어갔다. 그들 사이에서 나는 잠시 어떤 소외감 같은 것을 느꼈다.

나는 대답 대신 난처한 얼굴을 지어 보였다.

“술 할 줄 모릅니까?”

“누굴 좀 만날 일이 있습니다.”

“한두 잔 하는데 표가 날라구요.”

“그래도 예의를 차려야 할 자리라서요.”

“뭐 임금님 만날 일이라도 있습니까?”

“그런 건 아니지만.”

그때 카투사가 시트에서 발을 내리며 말했다.

“술이라면 저하고 한잔 합시다.”

그는 모자를 뒤통수 쪽으로 걷어 올렸다. 아침부터 단단히 술에 전 얼굴이었다.

“어디까지 가십니까?”

사내는 내게 그랬던 것처럼 카투사에게 물었다. 카투사도 ㅊ시까지 간다고 했다. 사내는 다시 산판장에 대한 이야기를 늘어놓았다. 아까보다 한결 신이 난 듯했다. 홍익회 판매원이 수레를 끌고 오자 사내는 소주 두 병과 종이컵, 가미한 오징어포를 집었다. 그 사이 카투사가 계산을 했고, 그것 때문에 두 사람은 잠시 옥신각신했다.

“내가 산 술 내가 계산을 해야지요.”

“계산이야 누가 한들 무슨 상관입니까?”

“그래도 기분이 그렇지 않다 이거지요. 자, 받아요.”

사내가 우격다짐으로 내미는 돈을 카투사가 간곡하게 거절했다.

“됐습니다. 술이나 마십시다.”

“좋아요. 그럼 다음번엔 내가 사는 거요. 까짓 거 이거 두 병으로 어디 반인들 가겠습니까?”

사내는 소주병 뚜껑을 껌처럼 납작하게 씹어 뱉었다. 잔은 먼저 카투사에게로 갔고, 이야기는 다시 산판장으로 넘어갔다. 그들 사이에서 나는 잠시 어떤 소외감 같은 것을 느꼈다.

1988년 「문학사상」에 「낮달」을 발표하며 데뷔. 창작집으로 『첫눈』 『그 여름의 꽃게』 등이 있고, 장편소설 『압구정동엔 비상구가 없다』 『수색, 그 물빛 무늬』 『아들과 함께 걷는 길』 『나무』 『워낭』 『벌레들』(공저) 등 여러 작품이 있다. 동리문학상, 남촌문학상, 이효석문학상, 한무숙문학상, 현대문학상, 동인문학상 수상

lsw8399@hanmail.net

끼브미와 깨라리

총 개