-

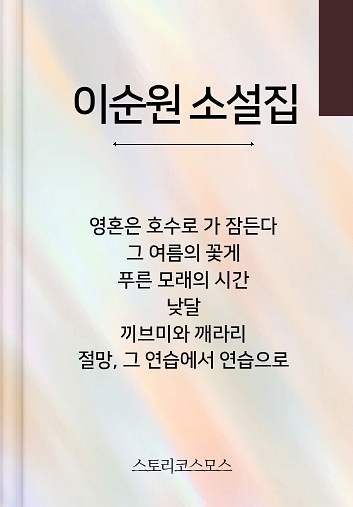

선택안함이순원 소설집 이순원

HOME

HOME나는 전후 세대의 작가이다. 전쟁을 어른들의 얘기로만 들었다. 그런 중에 피난지에서 오히려 원주민 아이들을 사로잡으며 어른들까지 멋지게 속여먹는 피난민 소녀의 얘기를 들었다. 그것을 새롭게 구성하여 전쟁 중에 쉽게 보거나 만날 수 없는 새로운 인물을 창조해냈다. 전쟁 중이지만 피난민이 오히려 통쾌한 모습을 보이는 그림을 그려내고 싶었다.

그날도 나는 끼부미를 하러 가기 위해 학교가 끝나는 대로 집으로 돌아왔다. 집에는 아무도 없었다. 마루에 책 보따리를 던지고 대문을 막 나서려고 하는데, 행랑방 안에서 사람 소리가 새어 나왔다.

“니 내가 좋지 않네?”

미주의 목소리였다. 나는 살금살금 행랑 마루 아래로 기어갔다.

“빨리 말해봐. 이 바보 천치 자식아.”

“우히히히, 좋다.”

“그럼 니 어른들한테 나한테 장가든다고 하란 말이야.”

“우히히히…….”

“웃지만 말고 이 바보야,”

“아, 알았다. 그럼 지금 장가를 가는 거야?”

“이런 맹추, 지금부터 그래놔야 내년이고 후년이고 장가를 들지. 오늘 저녁 때 그 얘기 안 하면 나 다른 데로 가버리고 만다. 알았네?”

“알았다니까. 우히히히…….”

“내가 그랬다고는 말하지 말고. 알았네?”

“아, 알았어.”

“그럼 날 한번 껴안아봐.”

“우히히히…….”

“가슴도 한번 만져보고.”

“옷 속으로?”

“그래, 이 바보야.”

“젖이구나. 우히히히…….”

“좋네?”

“그래. 참 좋다, 기분이.”

“그 얘기만 하면 치마 속에도 손 넣게 해줄게. 알았네?”

“여, 여기 말이지?”

삼촌의 달뜬 목소리였다. 저게 또 무슨 수작을 꾸미려고 하는 거지. 나는 행랑 쪽에 침을 뱉고는 아이들과 함께 양코배기 부대로 갔다. 그날은 우리가 끼부미를 해가지고 뒷내 모래펄로 돌아와도 미주와 삼촌은 나타나지 않았다. 그러나 나는 왠지 그 계집애에게 보다 더 많은 것을 뺏기고 있다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었다.

“니 내가 좋지 않네?”

미주의 목소리였다. 나는 살금살금 행랑 마루 아래로 기어갔다.

“빨리 말해봐. 이 바보 천치 자식아.”

“우히히히, 좋다.”

“그럼 니 어른들한테 나한테 장가든다고 하란 말이야.”

“우히히히…….”

“웃지만 말고 이 바보야,”

“아, 알았다. 그럼 지금 장가를 가는 거야?”

“이런 맹추, 지금부터 그래놔야 내년이고 후년이고 장가를 들지. 오늘 저녁 때 그 얘기 안 하면 나 다른 데로 가버리고 만다. 알았네?”

“알았다니까. 우히히히…….”

“내가 그랬다고는 말하지 말고. 알았네?”

“아, 알았어.”

“그럼 날 한번 껴안아봐.”

“우히히히…….”

“가슴도 한번 만져보고.”

“옷 속으로?”

“그래, 이 바보야.”

“젖이구나. 우히히히…….”

“좋네?”

“그래. 참 좋다, 기분이.”

“그 얘기만 하면 치마 속에도 손 넣게 해줄게. 알았네?”

“여, 여기 말이지?”

삼촌의 달뜬 목소리였다. 저게 또 무슨 수작을 꾸미려고 하는 거지. 나는 행랑 쪽에 침을 뱉고는 아이들과 함께 양코배기 부대로 갔다. 그날은 우리가 끼부미를 해가지고 뒷내 모래펄로 돌아와도 미주와 삼촌은 나타나지 않았다. 그러나 나는 왠지 그 계집애에게 보다 더 많은 것을 뺏기고 있다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었다.

1988년 「문학사상」에 「낮달」을 발표하며 데뷔. 창작집으로 『첫눈』 『그 여름의 꽃게』 등이 있고, 장편소설 『압구정동엔 비상구가 없다』 『수색, 그 물빛 무늬』 『아들과 함께 걷는 길』 『나무』 『워낭』 『벌레들』(공저) 등 여러 작품이 있다. 동리문학상, 남촌문학상, 이효석문학상, 한무숙문학상, 현대문학상, 동인문학상 수상

lsw8399@hanmail.net

그 여름의 꽃게

총 개